日産アリアにつながる過去・現在・未来

電気自動車の普及へ。日産のチャレンジ

Vol.4 スマートエネルギー、EVの普及に向けたチャレンジ

2021.06.18

文:清水雅史 写真:殿村誠二日産の総合研究所所長 土井三浩と日本マーケティング本部で電気自動車事業を統括する小川隼平は、以前テクノロジーマーケティング室に籍を置き、日産リーフが市場に投入される前にEVがどのような価値を提供することができるのかを考え、EVへの理解を深めてもらえるよう、日々努めてきた。現在も土井は研究分野でEVに関わり続け、その未来を考え、小川はEVビジネスの先頭に立ち、どう普及させていくかに取り組んでいる。ニッサン インテリジェント モビリティを象徴し、最先端技術が注ぎ込まれた日産アリアの登場を間近に控えたいま、そのふたりがEVを柱に据えたビヨンドモビリティ、これからのクルマのあり方について語り合った。

EVが切りひらく、ビヨンドモビリティ

日産の総合研究所所長 土井三浩(右)と日本マーケティング本部で電気自動車事業を統括する小川隼平(左)

※所属、役職は2021年2月取材当時のものです。

小川:

土井さんは私の師匠のような存在で、ずっとクルマの未来はどうあるべきかを考え続けている方です。一方、私はEVビジネスが持続的になるよう変革するため、未来を想像しながら現実に向き合っています。それぞれの目線から、話を進めることができればと思います。

①これからの自動車メーカーにとって大切なのは、

「移動を再定義する」こと。

土井:日産リーフの発売から日産アリアの登場まで10年あまり。いまEVは大きなターニングポイントにあると思います。進化したEVは社会とつながって、より便利になってゆく。これからもクルマが道路というネットワーク上を移動することには変わりありませんが、その周辺は電気やガスなどエネルギーのネットワークで囲まれています。さらにいまはもうひとつ、目には見えない情報のネットワークが張り巡らされています。いままさに、EV、エネルギー、情報をつないでEVがより社会に貢献する技術開発が進んでいます。

小川:移動における情報やデータの活用は、日産アリアにおいてさらに進化していきますね。その先を見据えて、無人運転車両による交通サービス「Easy Ride」の実証実験も行われています。

自動運転などの技術革新やライフスタイルの多様化により、

道路の存在価値、そして道路の景色は、将来、劇的に変化するのかもしれない。

土井:日産は将来に向けたビジョンでビヨンドモビリティと言っています。一方で、もはや自動車メーカーはクルマを売っているだけではダメ、なんて言い方をする人もいます。けれど、大切なのはそういうとらえ方ではなくて、「移動を再定義する」ということなのだと思います。

小川:移動することの意味を、もう一度考え直すということですか。

土井:はい。たとえば日産は、今年の2月に行われた「なみえスマートモビリティーチャレンジ」に関わっています。福島県浪江町は震災で人口が減り、交通網も大打撃を受けました。そこで、新たなモビリティを構築すべく、EVのタクシーと小型シャトルで人とモノを同時に効率よく配送する“新しいサービス”の実証実験を行ったのです。「道の駅なみえ」を拠点にして、自宅と道の駅、道の駅と施設などの移動をサポートする新たな公共交通の可能性を探り、人が移動するために乗るEVシャトルに、ネット注文を受けたイオンの商品を積んで配達する貨客混載の荷物配達サービスも試みました。

小川:別々の目的で人とモノを一緒に運ぶのは、とても複雑なシステムが必要だと思いますが、情報ネットワークの力でこういったことがスムーズに行えるようになるわけですね。

土井:そうなんです。そして、この取り組みのなかでで改めて感じたのは、当たり前なんですけど、移動のことだけを考えていたのでは限界があるということ。だれかと会いたいとか、なにかをしたい、つまり目的と一緒に移動するのだということをちゃんと考えて、モビリティをデザインしなければいけないということです。

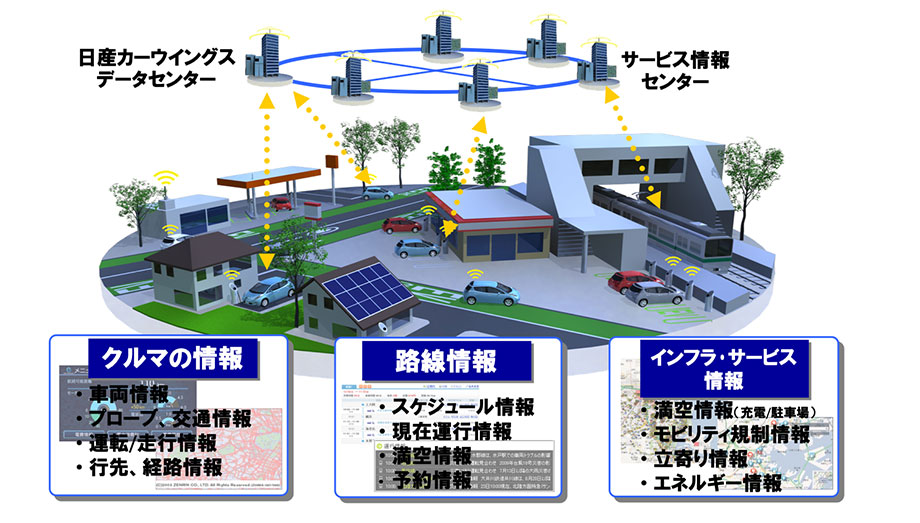

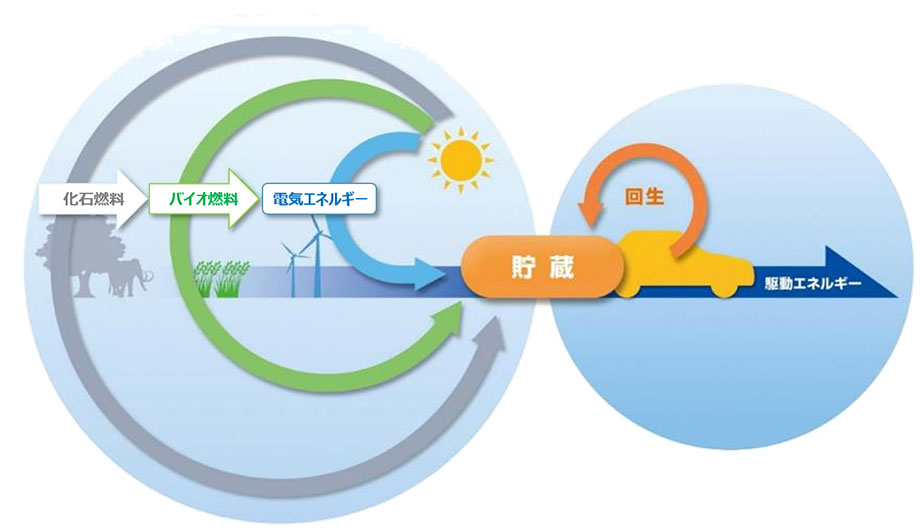

「モビリティ・スマート」の概念図。

モビリティと通信ネットワークサービスがあることで、最適な効率と利便性が実現可能に。

小川:人が移動したくなるワクワクな未来ですね。

②未来のまちのあり方を、

まちと一緒にデザインしていく。

その中でEVの存在は重要。

土井:ただ効率的だけを追求した移動では楽しくない。目的を考えた移動こそがビヨンドモビリティなのだと思います。そしてこれはまちづくりそのものです。まちの中に目的があり、そこに向かって移動することをデザインしなければいけない。さらにそれは、CO2削減といった環境やエネルギー問題とセットになっていることが求められます。ここで大事なのは、まちと一緒に考えること。コミュニティが何を必要としているのか?そこをど真ん中に置いて進めることが大切ですね。

小川:人が集う場所や、何かを行う場所である“まち”にとっての移動がどうあるべきかを考えると、未来においてもクルマの存在は重要で、再生可能エネルギーで動くEVの役割は大きいのではないかと思います。と同時に、より地球にやさしい移動を実現するために、まちの中ではクルマだけで移動するのではなくて、歩いたり、場合によっては自転車を使ったり、パークアンドライド的な移動方法がフィットする場合もあるでしょう。

土井:確かにそうですね。このような話は浪江町だけのことではなくて、たくさんの日本の地方都市にも当てはまります。クルマによる移動はかなりの頻度で行われているのだけれど、賑わいがないまちがあります。それは人がまちを歩かないこともひとつの理由です。海外では町中にクルマが入れないようにしているところもありますね。駐車場に止めると、あとは歩く。そうすると風景を人が彩り、人と人のコミュニケーションが生まれ、活気が出てくるんです。そういったことをまちと一緒になってデザインしていくのに、日本の地方都市はちょうどいいサイズなんです。そんなリアルな取り組みにおいて、EVの存在は重要ですね。

社会を変えていく、

大きな可能性を持ったEV

③移動手段としての

クルマから生活を支えるクルマへ。

小川:自動車は、移動のデザインという点において最も自由度が高いサービスを提供してきました。公共交通機関やカーシェア、自転車などがシームレスにつながり、さまざまな交通・移動手段の垣根を越えて次世代の交通を生み出す「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)」によって移動が活性化されると、自動車メーカー、そして自動車はどのような存在になっていくのでしょうか。

土井:自動車会社のビジネスの主軸が自動車を販売することなのは変わらないと思いますが、公共交通へのシフトが進んだり、自動運転のような未来のクルマが、新しい移動を生み出していくでしょう。そのなかに個人が運転する自動車も融け込んでいる。そんな社会を想像しています。

そして自動車の使い方も、少しずつ変わっていくはずです。前半で話に出たパークアンドライドも、そのひとつ。環境に優しいだけでなく、歩くことが楽しいとか、クルマを停めておく間に別の仕事をしてくれて維持費が安くなるとなれば広がるのではないかと思います。そういった提案をするのが自動車メーカーの役目だし、みんながいい方向に進んでいくような社会の一員でありたいですね。

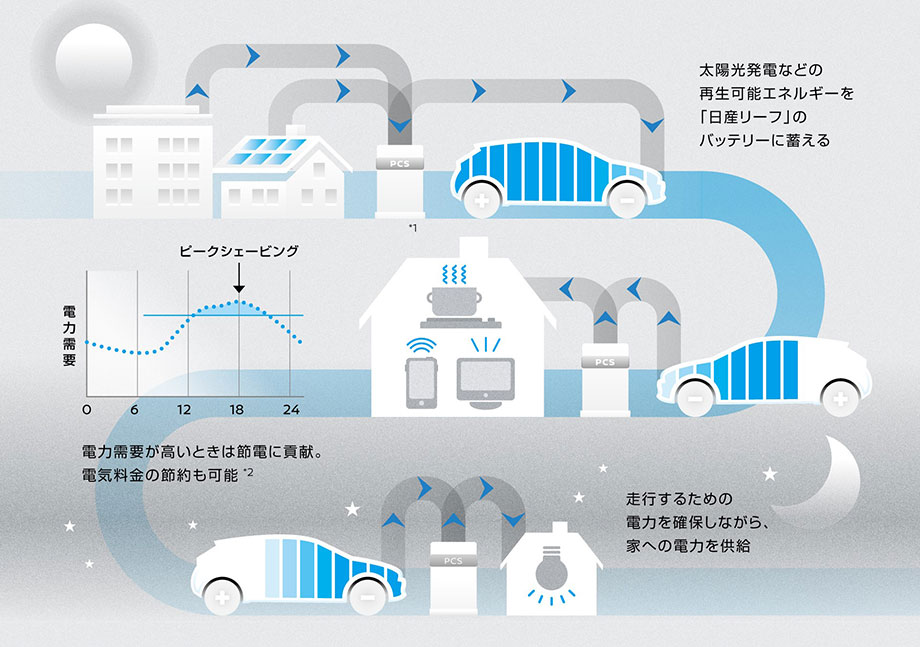

電気を充電しながら効率的かつ、無駄がないように必要な時に適切な場所に

電力を使用する仕組みが、「EVエネルギーマネジメントシステム」。

小川:いま触れられた“クルマが移動とは別の仕事をする・・・”これってEVにしかできませんよね。

土井:クルマって、駐車場に止まっている時間が圧倒的に長い。1割走って、9割は寝ている、そんなイメージですよね。けれどEVは、移動すること以外の仕事が初めてできるようになったクルマなんです。止まっているのにはたらくクルマ。つまりEVはクルマとしてだけではなく「蓄電池」として利用することができるのです。自宅はもちろん、出かけた先でも買い物をしている間でも仕事をしてくれる。

小川:日産は「Vehicle to Home(V2H)」の普及に積極的に取り組んでいます。V2Hは、EVに蓄えられた電力を、家庭で有効活用するシステムです。大規模な災害等で停電しても、EVからの供給で電気のある生活を続けることができる。それとは逆に、太陽光発電で作り出した再生可能エネルギーを、EVにためて使うことも可能です。

最近、私自身がV2Hを購入しました。V2Hを設置するのに電気工事を進める必要があったり、慣れない補助金の申請があったりと、一般の方々にはまだまだ複雑で面倒なことが多いだろうなと実感しました。認知されてきたとは言え、よりわかりやすく身近なものに感じていただくことが大事だと痛感しています。

V2Hは家とEVで完結するオフグリッドを促進するシステムですが、今はそのパッケージが認められて、EVの蓄電池としての機能を社会のために積極的に使おうという段階になっていると思います。これからはオフィスなど、EVを停めた先で電力を供給することも進むでしょう。

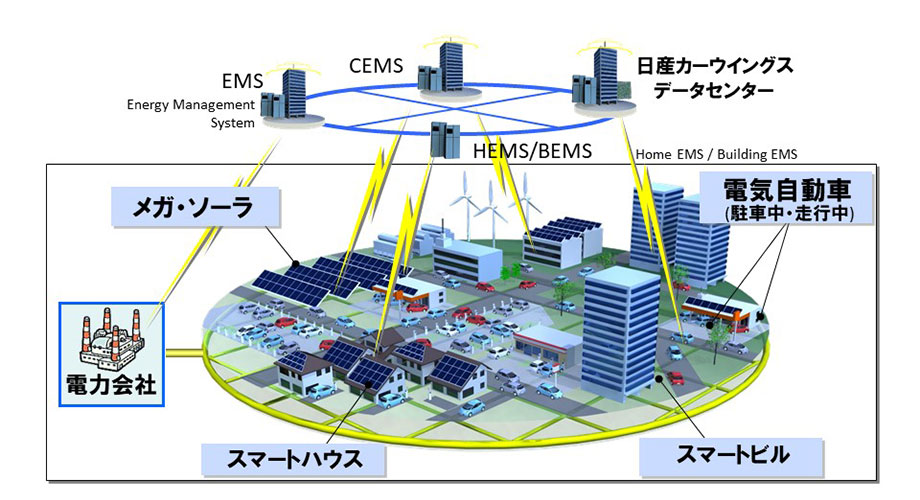

スマートエネルギシティーの概念図。

再生可能エネルギーの大量導入と通信と電力の大規模なネットワーク形成によって、

エネルギー利用効率が向上する。電気自動車がその社会インフラの一翼として役割を果たす。

④再生エネルギー活用を後押しするEVの蓄電池

土井:以前、EVは何が魅力なんだろうとみんなで議論したとき、それは化石燃料を燃やさず、再生可能エネルギーで走れることだと考えました。石油などの化石燃料は、何億年という長い年月をかけて作られます。これを一瞬で使ってしまうというガソリン自動車のサイクルは、やはり持続可能とは言えません。一方で、風力や太陽光による発電は、瞬間で電気が生まれます。それをEVに使うサイクルは無理がありません。

小川:国は再生可能エネルギーで経済が回る仕組みを作ろうとしていて、EVはそのなかで重要なピースになっています。風力発電は風が吹いているとき、太陽光発電は太陽が照っているときだけ発電するわけですから、つくった電力をためておける電池とセットで考えないともったいないことになります。消費側の機器をコントロールして電力の需要と供給をバランスさせる「ディマンドリスポンス(DR)」や、一台一台のEVを蓄電リソースとして活用し仮想的に発電所をつくる「バーチャルパワープラント(VPP)」など、これから増大する再生可能エネルギーを上手に使う場面でEVが活躍するはずです。EVはもっともっと社会とつながっていきます。

化石燃料から再生可能エネルギーへの転換期を迎えたいま

蓄電池をもつクルマ、EVが存在感をますだろう。

土井:移動するクルマというだけでなく、そういった蓄電池としても、EVの電池の性能を高めることは大事ですね。日産リーフは電池の使用状態をモニターする機能があり、劣化などの電池の健康状態の履歴を管理してきました。そのようなデータを解析することで蓄電池は進化し、それがEVの価値を高めることにもつながっています。日産ではリチウムイオン電池の次世代として期待がかかる全固体電池の開発も進めていますが、今後は更に劣化の少ない電池、つまりは電池の長寿命化が大きなテーマだと思っています。

小川:一方で、蓄電池の再利用も進んでいくでしょう。日産リーフに搭載されていたリチウムイオンバッテリーのリサイクル事業を展開しているフォーアールエナジーでは、リユース蓄電池を活用したシステムを開発しています。

土井:資源は無限ではありません。蓄電池をつくる素材も然りですが、そんな目線で考えるとクルマはもっと長く使うものになるかもしれませんね。乗り続けていただくためにも、“クルマを越えた価値のあるEV”をお届けすべく毎日頑張っています。